Aktuelles | Chronik | Deutschland | Österreich | Schweiz | Kommentar | Interview | Weltkirche | Prolife | Familie | Jugend | Spirituelles | Kultur | Buchtipp

2. April 2025 in Kommentar, keine Lesermeinung

Artikel versenden | Tippfehler melden

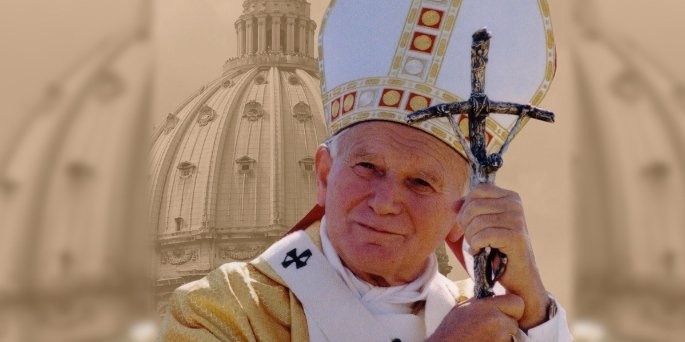

Heute vor 20 Jahren starb Johannes Paul II. – Danach nahm sechs Tage lang die ganze Welt Abschied von einem Heiligen, der sie wie kein anderer verändert hatte. Gastbeitrag von Michael Hesemann

Vatikan (kath.net) „Ich habe euch gesucht, jetzt seid ihr zu mir gekommen. Ich danke euch.“ – Johannes Paul II. am 2. April 2005, 11.56 Uhr

Als die dumpfen Schläge der Totenglocke die Menge zum Schweigen brachten und sich tiefe Stille über den Petersplatz senkte, verdunkelten erste Wolken den zuvor noch stahlblauen Himmel. Minuten später kündigte ein silbernes Vortragekreuz die feierliche Prozession an, die den Petersdom verließ, um den Altarbereich vor seiner mächtigen Fassade zu füllen. Zwölf Kammerdiener trugen den schlichten Zypressenholzsarg mit dem Leichnam des Papstes, platzierten ihn vor dem Altar, zu Füßen eines barocken Kreuzes. Kaum folgten ihm die 157 Kardinäle, scherten nach rechts und links zu den mit ihrem Namen gezeichneten Stühlen aus und bildeten zusammen ein leuchtend rotes Kreuz, da fegte ein eiskalter Wind über die Szenerie. Er blähte ihre blutfarbenen Gewänder auf, blätterte mit unsichtbarer Hand in dem Evangeliar, das ein Zelebrant auf den Sarg des Papstes gelegt hatte, und ließ die millionenköpfige Pilgerschar erschaudern. Vögel kreisten um die mächtige Kuppel des Michelangelo, erst drei, dann vier, schließlich sieben. Drei Helikopter, die leise knatternd in großer Höhe den Vatikanstaat überwachten, ließen keinen Zweifel zu, dass die höchste Sicherheitsstufe herrschte.

Die ganze Welt war gekommen, um sich von ihrem Hirten zu verabschieden: Geschätzte drei Millionen Pilger, von denen es etwa 500.000 auf den Petersplatz geschafft hatten, davon die Hälfte, wie ihre rot-weißen Fahnen verrieten, aus Polen. Eine Pilgergruppe aus Wadowice, dem Geburtsort von Karol Wojtyla, trug ein großes Transparent mit dem Namen ihrer Stadt. Andere Spruchbänder forderten Santo Subito – die sofortige Heiligsprechung des gerade Verstorbenen. Noch herrschte eine eher erwartungsvolle Stimmung, wurde gesungen, ertönten Sprechchöre: Viva il Papa! – „Es lebe der Papst!“. Allmählich füllte sich der abgesperrte Altarraum, nahmen die rund 700 Bischöfe und Erzbischöfe Platz, die nach Rom gekommen waren, die Vertreter von 23 orthodoxen Kirchen und 47 Geistliche der nichtchristlichen Weltreligionen, darunter 19 Repräsentanten des Judentums und 18 Würdenträger des Islam. Auch zehn gekrönte Häupter, drei Erbprinzen und die Staats- und Regierungschefs von 76 Nationen sowie Delegationen aus 93 weiteren Staaten betraten allmählich die Szene. Hatte sich zuvor noch nie ein US-Präsident vor einem toten Papst verneigt, kamen jetzt drei – George W. Bush und seine beiden Vorgänger Bill Clinton und George Bush sen., gefolgt von UN-Generalsekretär Kofi Annan, EU-Kommissionschef José Manuel Barroso, Mohammed Chatami aus dem Iran, Robert Mugabe aus Zimbabwe, Jacques Chirac aus Frankreich, Tony Blair aus England, Gerhard Schröder aus Deutschland, Viktor Jutschenko aus der Ukraine. Kein Gipfeltreffen, keine UN-Generalversammlung, kein Welttheater hatte je eine so hochkarätige Besetzung. Hätte an diesem Freitagmorgen ein Terroranschlag stattgefunden, die halbe zivilisierte Welt wäre ihrer Führung beraubt gewesen. Doch von Spannungen, von Gewalt war nichts zu spüren. Im Angesicht des toten Papstes versöhnten sich selbst unversöhnliche Feinde, zumindest für einen Tag.

Die Totenmesse für Papst Johannes Paul II., die am 8. April 2005 auf dem Petersplatz in Rom zelebriert wurde, war nur der dramatische Abschluss eines zweiwöchigen Mysterienspiels, das die ganze Welt bewegte. Es begann, sinnigerweise, am 25. März 2005, auf den an diesem Jahr der Karfreitag fiel. Seit Jahrhunderten versammeln sich die Christen Roms an diesem Tag zur Andacht des Kreuzweges; seit Johannes Paul II. geschah dies am Kolosseum, dem flavischen Amphitheater, der Stätte des Martyriums vieler früher Christen. Zwei Jahrzehnte lang war der Papst persönlich seine 16 Stationen vom kerzenumkränzten Innern der Arena bis auf den benachbarten Hügel vor der Maxentius-Basilika gegangen, hatte er selbst zwischen zwei Stationen das Kreuz getragen. In späteren Jahren, genauer gesagt: seit 1999, als ihm das Treppensteigen zunehmend schwerer fiel, wartete er auf dem Hügel auf das Kreuz. Doch in diesem Jahr, 2005, konnte er die Andacht nur von seiner Privatkapelle im Apostolischen Palast aus verfolgen; zu schwach war er noch nach den Folgen einer Grippeerkrankung, eines Luftröhrenschnitts, der ihn vor dem Ersticken rettete, der Behandlung in der Gemelli-Klinik, aus der er gerade erst entlassen worden war.

Zwei Tage später, am Morgen des Ostersonntags, sah die Welt das Gesicht des Pontifex und war erschüttert. Kardinal Angelo Sodano, der Staatssekretär des Heiligen Stuhls, hatte die Ostermesse zelebriert, jetzt war es Sache des Papstes, den traditionellen Segen Urbi et Orbi (der Stadt und dem Erdkreis) zu spenden. Schon unter seinen Vorgängern war dies ein festes Ritual, das die Universalität der Kirche zum Ausdruck brachte. Gewöhnlich verlas der Papst seine Osterbotschaft, dann grüßte er die Gläubigen in einigen Dutzend Sprachen – was unter dem sprachbegabten Johannes Paul II. zu einer wahren Marathon-Disziplin wurde -, schließlich segnete er die Welt.

Doch in diesem Jahr war alles anders. Kardinal Sodano kündigte das Erscheinen des Papstes an. Als er langsam und offenbar im Rollstuhl an das zweite Fenster von rechts im dritten, obersten Stock des Apostolischen Palastes geschoben wurde, stockte den eben noch jubelnden Menschen der Atem: Ein siecher Greis war der einst so kräftige Pole geworden, abgemagert und geschwächt, von Krankheit gezeichnet, mit schmerzverzerrtem Gesicht, dabei hilflos gestikulierend. Während der Kardinalstaatssekretär begann, seine Osterbotschaft zu verlesen, schob ihm ein Mitarbeiter das Manuskript zu. Eher unwillig blätterte der Papst darin herum, als wolle er sagen: Ja, was soll ich denn damit, ich kann es ja doch nicht lesen. Soll ich, wie eine Bauchrednerpuppe, die Lippen bewegen? Als es dann an ihm war, die Segensformel zu sprechen, versagte ihm die Stimme. Außer einem Röcheln brachte er nichts hervor, und eiligst zog ein Mitarbeiter das gerade hingehaltene Mikrofon wieder zurück. Der Vatikan gab sich in den nächsten Stunden alle Mühe, der Welt zu erklären, dass der Segen trotzdem gültig war; der reine Willen des Papstes, zu segnen, würde zählen. Das klang wie eine schwache Beschwichtigung angesichts einer geradezu dramatischen Entwicklung: Die mächtige Stimme, die einst donnernd das Wort Christi verkündet hatte, vor der die Mächtigen dieser Welt einmal erzitterten, war verstummt. „Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut“, rezitierte mancher die Verse des Propheten Jesaja (53,3), die Teil der Karfreitagsliturgie sind. So wurde der Papst, der Stellvertreter Christi auf Erden, selbst zum Schmerzensmann, zum lebenden Symbol des Leidens und Sterbens und der Hoffnung auf die Auferstehung. Ecce homo – seht diesen Menschen!

An diesem Ostern, dem höchsten Fest der Kirche, an dem der Auferstehung Christi gedacht wird, wollte in den Herzen der Gläubigen keine rechte Freude aufkommen. Zu erschütternd waren die Bilder aus Rom. Jeder ahnte, jeder wusste: Eine Ära geht zuende.

Drei Tage später, am Mittwoch, dem 30. März 2005, wiederholte sich das Drama. Seit 27 Jahren war mittwochs, wenn der Papst nicht gerade im Ausland weilte, die große Generalaudienz. Dafür, so wussten alle, war der Papst zu schwach, seit er am 1. Februar 2005 in die Gemelli-Klinik eingeliefert worden war. Doch er wollte die Menschen nicht enttäuschen. So zeigte er sich an diesem ersten Mittwoch nach Ostern erneut an seinem Fenster, empfangen von frenetischem Applaus und Sprechgesängen. Auf sein Zeichen hin schob man ihm ein Mikrofon vor den Mund. Doch erneut blieb der Versuch, zu sprechen, erfolglos. Obwohl er alle Kraft zusammen nahm, war sein Körper zu schwach, um genügend Luft aus den Lungen zu pressen. Die Pilger hatten Tränen in den Augen. Sie waren Zeugen eines letzten verzweifelten Versuches im jahrelangen Kampf des willensstarken Polen gegen seinen immer schwächer werdenden Körper und sie ahnten, dass er diesen Kampf bald verlieren würde. Am Abend desselben Tages gab Vatikansprecher Joaquin Navarro-Valls bekannt, dass der Papst jetzt künstlich ernährt würde. Trotzdem war noch von einer „langsamen und fortschreitenden Genesung“ die Rede.

Schon am nächsten Tag zeigte sich, dass dieser Optimismus keineswegs angebracht war. Gegen Abend verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Johannes Paul II. dramatisch. Eine Harnwegsinfektion führte zu hohem Fieber, eine Antibiotika-Therapie wurde eingeleitet, Gerüchten zufolge eine Notoperation durchgeführt. Auf eine Einlieferung ins Krankenhaus wurde bewusst verzichtet; der Papst wollte im Vatikan sterben. Während das italienische Fernsehen seine Programme unterbrach, strömten die Menschen auf den Petersplatz. Erst waren es Hunderte, dann Tausende, die hier beteten, Kerzen entzündeten und wie gebannt auf die erleuchteten Fenster des Papstpalastes starrten, wo Johannes Paul II. gegen Mitternacht das Sakrament der Krankensalbung empfing. Nicht wenige Gläubige blieben die ganze Nacht. Sie wollten bei ihm sein, wenn er seine letzte Reise antritt. „Johannes Paul der Zweite, wir stehen an Deiner Seite“, skandierten deutsche Jugendliche. „Viva il Papa“ („Es lebe der Papst“) die Italiener, „Juan Pablo secondo, te quiero todo del mundo“ („...Dich liebt die ganze Welt“) die Spanier, „John Paul II – we love you!“ („... wir lieben Dich“) die Amerikaner, „Dziekuje Papierzu“ („Danke, Papst“) die Polen. Er war ihr Papst. Ein Fels in der Brandung des Zeitgeistes. Einer, der immer da war, während Moden und Idole, Politiker und Systeme, kamen und gingen. Glaubwürdig, eben weil er sein Fähnchen nicht nach dem Wind des Populismus drehte, ihnen nicht nach dem Mund redete, sondern mahnte. Ein Vater muss streng sein, umso mehr wird er respektiert und geliebt. Er war ihr Vater, der Vater einer ganzen Generation von Jugendlichen, die durch ihn den Glauben wieder entdeckt hatte, auf Weltjugendtage pilgerte, die ein Jesus-Bild in ihre Zimmer hängte und damit ihre längst säkularisierten Eltern irritierte. Die Generation JPII, wie findige Trendforscher sie tauften, verlor jetzt ihr Idol. Und sie schwor sich, dass er in ihren Herzen auf ewig weiterleben würde.

Der nächste Tag begann hoffnungslos. Massive Herz- und Kreislaufstörungen und ein zeitweises Aussetzen der Atmung kündigten das nahende Ende an. Noch einmal bat der sterbende Papst seinen treuen Sekretär, Erzbischof Stanislaw Dziwisz, ihm den Kreuzweg vorzulesen. Bei jeder Station bekreuzigte er sich. Um 12.42 Uhr trat Vatikansprecher Navarro-Valls erneut vor die Presse. Der sonst so gefasste und nüchterne Mann, der sich nie auch nur die geringste emotionale Regung anmerken ließ, hatte Tränen in den Augen, als er vom „sehr ernsten Zustand“ des Papstes sprach. Für den Abend wurde ein Bittgottesdienst in der Lateranbasilika, der eigentlichen Bischofskirche der Päpste, angesetzt. Kardinal Camillo Ruini, Generalvikar für das Erzbistum Rom, erklärte in seiner Predigt: „Der Papst sieht bereits und hört bereits den Herrn.“ Gegen 21.00 Uhr beteten schon 50.000 Menschen auf dem Petersplatz, Millionen in der ganzen Welt. Die Stadt richtete eine eigene Buslinie zwischen dem Bahnhof Termini und dem Vatikan ein, als immer mehr Pilger in der Stadt eintrafen. Die Lieder und Sprechgesänge der Jugendlichen gaben dem Sterbenden ein letztes Mal Kraft. Mit Hilfe von Don Stanislao diktierte er, wie es heißt, eine kurze Nachricht an seine Mitarbeiter und die Welt: „Ich bin froh, und das solltet ihr auch sein. Lasst uns zusammen in Freude beten. Ich gebe mich völlig mit Freude in die Hände der Jungfrau Maria.“ Eine zweite Botschaft brachte er nur stockend hervor, in mehreren Anläufen und mit letzter Kraft; einige Worte mussten ihm seine engsten Vertrauten von den Lippen ablesen. Sie bezog sich auf die Jugendlichen, denen immer seine besondere Liebe galt, aber sie war auch eine Prophezeiung dessen, was folgen sollte: „Ich habe euch gesucht, jetzt seid ihr zu mir gekommen. Ich danke euch.“

Nur ganz wenige Vertraute wurden jetzt noch zu ihm vorgelassen. Sie alle bestätigten, dass er zwar schwach, aber doch aus eigener Kraft atmete, bei Bewusstsein war, manchmal die Augen öffnete zu einem letzten Gruß. „Er starb langsam, er hatte Schmerzen, er litt“, erklärte später sein Leibarzt, Dr. Renato Buzzonetti, „aber er litt mit großer menschlicher Würde. Ich musste unwillkürlich an das Bild Jesu Christi denken, der am Kreuz hing. Geduldig und gelassen erwartete er den Tod. Er hat alles mit einer gewissen väterlichen Freundlichkeit ertragen. Er ging völlig wortlos und still.“ Er wusste, dass auf der anderen Seite des Weges, der jetzt vor ihm lag, Christus auf ihn wartete. „Lasst mich zum Herrn gehen!“, flüsterte er mit schwacher, kaum wahrnehmbarer Stimme einer polnischen Schwester zu, die ihn betreute. Er hatte nur noch ein einziges Ziel, wollte ein Zeichen setzen, das zu seinem geistlichen Vermächtnis wurde: Der Weiße Sonntag, der Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit, sollte sein Todestag sein.

Am Weißen Sonntag 1993 hatte Papst Johannes Paul II. die polnische Nonne und Mystikerin Faustyna Kowalska (1905-1938) seliggesprochen. Am Weißen Sonntag des Heiligen Jahres 2000 wurde sie zur ersten Heiligen des neuen Jahrtausends erklärt. Noch seine letzten Polen-Reise im August 2002, deren Höhepunkt die Einweihung der neuen Basilika von Lagiewniki war, stand unter dem Motto der Göttlichen Barmherzigkeit. In einer Vision, von deren Echtheit der Papst überzeugt war, hatte Christus von Schwester Faustyna erbeten, fortan den Weißen Sonntag als Fest der Göttlichen Barmherzigkeit zu feiern. Im Jahr 2000 wurde es auf Anordnung Johannes Pauls II. offiziell in den Kirchenkalender aufgenommen. Jetzt, am Vorabend dieses Festes im Jahr 2005, las Erzbischof Stanislaw Dziwisz noch einmal die Heilige Messe für seinen Freund, den Nachfolger Petri, reichte ihm die Heilige Kommunion, wiederholte die Krankensalbung. Nach der kirchlichen Zeitrechnung beginnt ein Tag bereits um 18.00 Uhr abends; eine Tradition, die auf das Judentum zurückgeht, wo das Erscheinen des ersten Sternes am Abendhimmel den Tagesbeginn markiert. (Zudem gilt der erste Samstag im Monat nach der Weisung der Gottesmutter von Fatima, der Johannes Paul II. seit dem Attentat von 1981 so eng verbunden war, als Sühnetag.) Er hatte also sein Ziel erreicht, als er um 21.37 Uhr langsam sein Gesicht dem Fenster zuwandte. Unten beteten Zehntausende. Ein letztes Mal versuchte der sieche Pontifex, seine Hand zu heben, wollte er die Menge segnen. „Amen“ hauchte er mit letzter Kraft, dann sank sein Kopf zurück. Er war erlöst.

Gegen 21.50 Uhr stellte der päpstliche Camerlengo (Kammerherr), Kardinal Martinez Somalo, den Tod fest. Er hielt eine Kerze an den Mund des Papstes. Sie flackerte nicht, also stand der Atem still. Dreimal sprach er ihn mit seinem bürgerlichen Namen an: „Karol?“ Keine Antwort – der Papst war tot! Jetzt legte Somalo ein weißes Leinentuch auf sein Gesicht, nahm den Fischerring und das päpstliche Siegel in Gewahrsam. Das Pontifikat Johannes Pauls II. war damit offiziell zuende. Um 22.00 Uhr verkündete Erzbischof Leonardo Sandri den Gläubigen auf dem Petersplatz: „Um 21.37 Uhr ist unser Heiliger Vater in das Haus des Herrn zurückgekehrt. Wir sind Waisen, obwohl wir wissen, dass der Papst sich in den Armen Gottes befindet.“ Kaum einer, der jetzt nicht Tränen in den Augen hatte, viele, die spontan auf die Knie fielen und beteten. Dann wurde aus dem Beten ein Klatschen, erst zögernd, dann lauter, bis es den ganzen Platz erfasste, als wollte es dem Tod trotzen: „Tod, wo ist Dein Stachel?“ So, wie das Publikum einem Sportler applaudiert, der als Erster das Ziel erreicht. „Die Engel begrüßen Dich“, meldete „Radio Vatikan“. In der ganzen Welt läuteten die Kirchenglocken.

Was dann folgte, war das größte Wunder seines fast siebenundzwanzigjährigen Pontifikats. Denn aus den Zehntausenden, die am Abend des 2. April 2005 Zeugen seines Sterbens waren, wurden Hunderttausende, ja schließlich Millionen, die plötzlich wussten, dass sie nach Rom mussten, um Abschied zu nehmen. Schon am nächsten Tag setzte ein Pilgerstrom ein, der einmalig in der Geschichte war; der größte Abschied von einem Menschen seit Menschengedenken. Ein würdiger Abschied von dem Fischer, der sein Leben lang hinaus zu den Menschen gegangen war, sie gesucht hatte, wo immer sie lebten, selbst an den fernsten Ecken und Enden der Welt.

Eine ganze Woche lang herrschte in Rom der Ausnahmezustand. Schon frühmorgens quollen Zehntausende aus den Zügen, die am Bahnhof Roma Termini eintrafen, aus den Bussen, die in Kolonnen in die Heilige Stadt fuhren, aus den Autos, die den Verkehr zeitweise völlig zum Erliegen brachten, und aus den Leibern der mächtigen Flugzeuge, die jetzt im Minutentakt auf dem Flughafen Fiumicino landeten. Mit jedem Tag wuchs ihre Zahl, bis zum Freitag, dem Tag, den das Kardinalskollegium für seine Beisetzungsfeier festgelegt hatte; an einem Freitag wurde auch Christus ins Grab gelegt. Bis dahin hatten vier Millionen Menschen Rom erreicht. Eine weitere Million, meist polnische Pilger, schaffte es nicht mehr in die Ewige Stadt, die „wegen Überfüllung geschlossen“ werden musste; am Donnerstagabend um 22.00 Uhr sperrte die Stadtverwaltung alle Zufahrtsstraßen. Wer jetzt noch nicht in Rom war, konnte den Abschied vom Papst nur noch am Fernseher verfolgen.

Schon am Dienstag waren alle Hotels in Rom ausgebucht. Die letzten Zimmer wurden selbst in Drei-Sterne-Häusern zu 500 Euro und mehr gehandelt – und waren sofort weg. Wer nicht das Glück hatte, bei Freunden oder in einem der zahlreichen Klöster und Ordenshäuser unterzukommen, campierte im Freien. Auf dem Gelände der Universität, der Messe und der Circus Maximus hatte die Stadt Rom Zelte aufgestellt. Auch Turnhallen und Schulen wurden für die Pilger geöffnet. Den meisten aber blieb nur ein Platz auf der Straße, meist in unmittelbarer Nähe des Petersplatzes. Zeitweise wirkte das Gebiet rund um den Vatikan wie ein einziges, großes Feldlager, ein „Heerlager der Heiligen“.

Hatten die Pilger endlich, meist zu Fuß oder in überfüllten Bussen, oft hungrig und mit schmerzenden Füßen, das westliche Tiberufer – das Gebiet des Vatikans – erreicht, erwartete sie die nächste Hürde auf dem Weg zu ihrem Papst: die längste Menschenschlange der Geschichte. Sie wand sich vom Tiberufer über die Via della Conciliazione, die breite, von Benito Mussolini angelegte Zufahrtsstraße zum Petersplatz, hin zu den Kolonnaden des Bernini, dann wieder zurück zu dem mächtigen Obelisken, der einst im Zirkus des Caligula und Nero stand und der schon Zeuge der Hinrichtung des heiligen Petrus und der ersten Christen war, und schließlich, durch sein mächtiges, von schweren Samtvorhängen gesäumtes Hauptportal, in den Petersdom, die größte Kirche der Welt.

Gottes Marmorpalast nahm die geduldig anstehenden Pilger auf und begrüßte sie mit Gebeten und Kirchengesängen. Hier spaltete sich die Schlange in einen linken und einen rechten Strom, der sich langsam, sehr langsam, fortbewegte, hin zu dem mächtigen Baldachin des Bernini, gegossen aus der Bronze römischer Tempeltore, der sich über dem Grab des Apostels Petrus erhebt. Davor lag er aufgebahrt, der 264. Nachfolger Petri, auf einem hölzernen Katafalk, die Mitra auf dem Kopf, an den Füßen weinrote Laufschuhe, im Arm seinen silbernen Hirtenstab, der ihn auf allen seinen irdischen Reisen begleitet hatte. In den Händen hielt er einen wertvollen Rosenkranz, Symbol für jenes Gebet, das ihm am teuersten war, das er um fünf lichtreiche Geheimnisse erweitert und das er in der ganzen Welt wieder populär gemacht hatte. Neben dem aufgebahrten Leichnam, der noch im Tod Licht auszustrahlen schien und die Massen geradezu magnetisch anzog, stand als Ehrenwache die Schweizergarde. Zur Linken und zur Rechten beteten die Großen der Welt: Könige, Präsidenten und geistliche Führer, die gekommen waren, um sich auf dieser letzten Audienz ganz persönlich von ihm zu verabschieden.

Dem einzelnen Pilger blieb nicht viel Zeit für den Abschied. Die meisten versuchten, den Augenblick mit ihren Handykameras einzufangen. Sie nahmen eine virtuelle Reliquie mit nach Hause. Der Papst, der als meist fotografierter Mensch aller Zeiten längst in das Guiness-Buch der Weltrekorde einging, brach auch im Tod alle Rekorde. Die Zeit reichte meist nur für ein Foto und ein Kreuzzeichen. Dann wurde man schon wieder von einem der Ordner weiter gewunken: „Avanti, Avanti!“ Nur Sekunden dauerte die letzte Begegnung mit diesem Titanen des Glaubens. Erst hinter den Pfeilern der Michelangelo-Kuppel löste sich die Anspannung. Hier, wo keine Ordner waren, kniete man endlich nieder zum Gebet. Nicht wenigen liefen die Tränen über die Wangen. Jeder spürte, dass dort ein Teil seines Lebens aufgebahrt lag. Die Welt war ärmer geworden ohne ihn!

Und wieder ging es hinaus in die Nacht. Noch immer standen die Menschen bis zum Tiber, sangen und beteten. Acht Stunden, zwölf Stunden, fünfzehn, schließlich zweiundzwanzig Stunden, nur um ihm für ein paar Sekunden nah zu sein. Jede Stunde betraten im Durchschnitt 21.000 Menschen die Basilika. Vielleicht 200.000 standen in der Schlange. Insgesamt zwei Millionen nahmen auf diese Weise von ihm Abschied. Zwei weitere Millionen reisten eigens für die Trauerfeier an. Ein Wunder, dass es dabei zu keinen Zwischenfällen kam. Unvorstellbar, mit welch in sich gekehrter Ruhe, mal singend, mal ins Gebet versenkt, Hunderttausende all diese Strapazen und Schmerzen, Müdigkeit, Hunger und Durst über sich ergehen ließen für eine letzte, kurze Begegnung mit dem Mann, der ihr Leben verändert hatte. Es war, als wollten sie das Leiden und die Schmerzen teilen, die „ihr Papst“ in den letzten Jahren immer wieder auf sich genommen hatte, um ihnen nahe zu sein. Jetzt litten sie, um zu ihm zu kommen.

In dieser Schlange wurden Fremde zu Freunden. Am Ende waren sie alle eine große Familie, die ihren Vater verloren hat. Wo Polen waren, stimmten sie wieder und wieder Barka an, das Lieblingslied des Papstes, das vom heiligen Petrus handelte und seinem Auftrag, Herzen zu fischen. Es hatte ihn 1978 nach Rom begleitet und von dort um die Welt, war zur heimlichen Hymne seines Pontifikats geworden; jetzt begleitete es ihn auf seiner letzten Reise.

Den Abschluss dieses Mysterienspiels vom Tod und der Hoffnung auf das Ewige Leben, von Schmerzen und Läuterung und der ewigen Pilgerreise des Menschen durch die Welt, bildete die triumphale Beisetzungsfeier. Sie wurde zum größten Medienereignis des 21. Jahrhunderts: 137 TV-Sender aus aller Welt übertrugen sie live in die Wohnzimmer von einer Milliarde Menschen. In hunderttausenden Kirchen rund um den Globus waren TV-Bildschirme aufgestellt worden, an denen die Gläubigen gemeinsam die Totenmesse verfolgen konnten. In ganz Polen standen Großbildschirme auf den Plätzen der Städte. Allein in Krakau, der einstigen Bischofsstadt des Karol Wojtyla, versammelten sich 300.000 Menschen; schon seit Tagen hatten sie hier im Schein von Millionen Kerzen gebetet und Messen für ihren größten Landsmann gehalten.

Andächtig lauschten die Gläubigen auf dem Petersplatz und die Fernsehzuschauer in aller Welt dem letzten Kapitel des Evangeliums nach Johannes, der Geschichte von der Einsetzung Petri. Dreimal fragte Jesus den ersten Papst, ob er ihn liebe. Erst als Petrus diese Frage dreimal bejahte, erhielt er den Auftrag: „Weide meine Schafe“ und die Aufforderung: „Folge mir!“: „Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest; bist du aber alt geworden, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst.“ (Joh 21,18) Damit hatte Jesus den Tod Petri, seine Kreuzigung auf dem vatikanischen Hügel, angekündigt. Doch an diesem Tag klang es so, als bezöge sich die Prophezeiung Christi auch auf den 264. Nachfolger Petri.

Die nachfolgende Predigt von Kardinal Ratzinger war ein Meisterwerk. Es gelang ihm, einer halben Million Menschen aus der Seele zu sprechen. Immer wieder unterbrach ihn tosender Applaus. Es war eine emotionale Totenrede, getragen von der tiefen Freundschaft, die beide Männer zeitlebens miteinander verbunden hatte. Kaum einer, der keine Tränen in den Augen hatte, als er schloss: „Niemand von uns wird je vergessen, wie der Heilige Vater an diesem letzten Ostersonntag, vom Leiden gezeichnet, noch einmal am Fenster des Apostolischen Palastes erschien und ein letztes Mal seinen Segen Urbi et Orbi erteilte. Wir können sicher sein, dass unser geliebter Papst jetzt am Fenster des Hauses des Vaters steht, uns sieht und uns segnet. Ja, segne uns, Heiliger Vater!“ Ich schaute hinüber zu meiner Begleiterin, flüsterte zwei Worte und wusste, dass jeder auf dem Platz in diesem Augenblick dasselbe empfand: „Habemus papam!“ – es gab keinen besseren, keinen würdigeren Nachfolger Johannes Pauls II. als diesen bescheidenen, blitzgescheiten Kardinal aus Bayern. Würde, wie im frühen Mittelalter üblich, der Papst noch heute vom Kirchenvolk per acclamatio gewählt, man hätte sich das ganze anschließende Konklave sparen können und trotzdem den Mann bekommen, durch den bereits der Heilige Geist sprach: Joseph Ratzinger, der sich zehn Tage später Benedikt XVI. nennen sollte!

Nach der Eucharistiefeier, während sich die Kardinäle um seinen Sarg versammelten, erscholl noch einmal minutenlanger Applaus für den Papst der Herzen, während in Sprechchören wieder und wieder das Wort „Santo! Santo!“ – „Heiliger!“ gerufen wurde. Das Kirchenvolk spürte, hier wird ein Heiliger zu Grabe getragen, und wünschte eine schnelle Heiligsprechung durch die Kirche. Auf die lateinische Heiligenlitanei folgte ein Hymnus der Ostkirche, angestimmt durch den Patriarchen von Konstantinopel – Symbol dafür, wie sehr es diesem Papst um die Versöhnung mit den Ostkirchen ging und wie nahe er seinem Ziel bereits gekommen war. Dann wurde der Sarg unter dem Geläut der Totenglocke von seinen zwölf Trägern zurück in den Petersdom gebracht, wo, in der Krypta der Päpste, in unmittelbarer Nähe des Petrusgrabes, unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Beisetzung erfolgte.

Doch bevor sie das säulengesäumte Portal durchschritten, hielten die Männer noch einmal inne, drehten den Sarg, hielten ihn schräg, als wollten sie den verstorbenen Hirten noch einmal seine Herde sehen lassen, die ihn mit Tränen und tosendem Applaus verabschiedete. Viele von ihnen erinnerten sich noch an den Tag vor fast siebenundzwanzig Jahren, als sich just über diesem Portal, auf der Loggia des Petersdomes, der neue Papst den Menschen gezeigt und seine Botschaft der Hoffnung verkündet hatte. Dann gab der Himmel ein Zeichen. Wehte eben noch ein eisiger Wind über den Petersplatz, der die Gewänder der Kardinäle aufgebläht und das rote Evangelium, das auf dem Sarg des Papstes lag, wie von Geisterhand erst umgeblättert und dann zugeschlagen hatte, riss plötzlich die dichte Wolkendecke auf. Am Ende kam die Sonne durch, während Johannes Paul II. vorbei am Kreuz in das Innere der dunklen Basilika getragen wurde, über deren Portal ein Bild des auferstandenen Christus hing.

Am 4. April 2025 um 19.30 Uhr hält Michael Hesemann im Pfarrsaal St. Rochus in 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 54, den Vortrag „Johannes Paul II. – Der Papst, der Wunder wirkte“ (Eintritt frei)

Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

Um selbst Kommentare verfassen zu können nützen sie bitte die Desktop-Version.

© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz