Aktuelles | Chronik | Deutschland | Österreich | Schweiz | Kommentar | Interview | Weltkirche | Prolife | Familie | Jugend | Spirituelles | Kultur | Buchtipp

vor 26 Stunden in Aktuelles, 1 Lesermeinung

Artikel versenden | Tippfehler melden

Heilig-Jahr-Feier der marianischen Spiritualität: Leo XIV. ruft zur Rückkehr zur Einfachheit des Evangeliums auf – Maria als Lehrmeisterin der Treue und der Zärtlichkeit Gottes. Die Heilung der Welt. Von Armin Schwibach

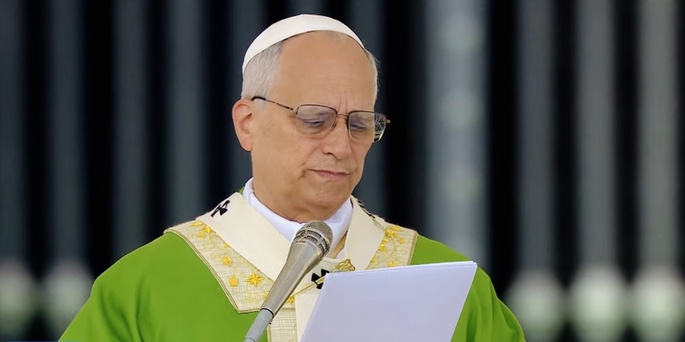

Rom (kath.net/as) Unter einem strahlenden römischen Herbsthimmel feierte Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz die Heilige Messe zur Heilig-Jahrfeier der marianischen Spiritualität. In seiner Predigt führte der Papst das Herz der Spiritualität zurück an ihren Ursprung: Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, dessen Gedächtnis jeden Sonntag das Herz der Kirche neu entzündet

„Denke an Jesus Christus, auferweckt von den Toten, aus Davids Geschlecht“ (2 Tim 2,8): mit diesem Wort des Apostels Paulus eröffnete Leo XIV. seine Betrachtung: „Der Apostel Paulus wendet sich heute an einen jeden von uns, wie an Timotheus: ›Denke an Jesus Christus‹. Die marianische Spiritualität, die unseren Glauben nährt, hat Jesus als ihren Mittelpunkt. So wie der Sonntag, der jede neue Woche vom Horizont seiner Auferstehung von den Toten her beginnt“. Der Papst warnte davor, den Namen Jesu von seiner Geschichte, von seinem Kreuz, von der konkreten Treue Gottes zu trennen „Das, was wir für übertrieben halten und kreuzigen, das lässt Gott auferstehen“, sagte er mit Blick auf das Wort des Apostels: „Denn er kann sich selbst nicht verleugnen“. Aus dieser Einsicht erwächst für Leo XIV. das Wesen jeder christlichen Spiritualität: „Der Sonntag muss uns also zu Christen werden lassen, das heißt, er muss unser Fühlen und Denken mit der glühenden Erinnerung an Jesus erfüllen und unser Zusammenleben, unser Leben auf der Erde verändern. Jede christliche Spiritualität entsteht aus diesem Feuer heraus“.

In der Lesung aus dem Zweiten Buch der Könige (5,14–17) sah der Papst die Figur des Syrers Naaman als Symbol der heilenden Begegnung zwischen göttlicher Gnade und menschlicher Schwäche. „Dieser fremde Mann“, so Leo XIV., „wird geheilt, weil er sich nicht auf seine Macht und Rüstung verlässt, sondern sich dem Wort Gottes öffnet“. Der Papst erinnerte an die Deutung Jesu selbst in der Synagoge von Nazaret (Lk 4,27–29): „Zu sagen, dass Gott diesen an Lepra erkrankten Fremden eher gerettet hatte als diejenigen, die in Israel lebten, bedeutete, sich gegen sie zu stellen“. Dabei verwies Leo XIV. auf das „Schwert“, das durch Marias Seele geht, wie Simeon es prophezeit hatte (Lk 2,34–35): Maria ist so jene, die am tiefsten teilhat an der Wahrheit, dass Gottes Wort ein zweischneidiges Schwert ist (vgl. Hebr 4,12), das „über die Regungen und Gedanken des Herzens“ richtet.

An dieser Stelle nahm der Papst Bezug auf Papst Franziskus und dessen Auslegung der Naaman-Geschichte: „Seine Rüstung, dieselbe Rüstung, die ihn berühmt macht, bedeckt in Wirklichkeit eine zerbrechliche, verwundete, kranke Menschennatur. […] Hätte Naaman nur weiter Medaillen für seine Rüstung gesammelt, wäre er schließlich von der Lepra verzehrt worden“. Leo XIV. fügte hinzu: „Von dieser Gefahr befreit uns Jesus, er, der keine Rüstung trägt, sondern nackt geboren wird und nackt stirbt. Er, der sein Geschenk gibt, ohne die geheilten Aussätzigen zu zwingen, ihn anzuerkennen“. Nur ein Samariter kehre zurück, um zu danken (vgl. Lk 17,11–19): „Je weniger Ansprüche man hat, desto klarer wird vielleicht, dass Liebe Geschenk ist. Gott ist reines Geschenk, reine Gnade. Wie viele Stimmen und Überzeugungen können uns jedoch auch heute noch von dieser nackten und bahnbrechenden Wahrheit fernhalten!“.

Die marianische Spiritualität, so Leo XIV., sei kein „Zusatzelement“ des Glaubens, sondern dessen innerste Form. Sie lehre, das Evangelium einfach zu leben, dies aus der Perspektive jener Frau, die alles von Gott erwartete: „Die Liebe zu Maria von Nazaret macht uns mit ihr zu Jüngern Jesu. Sie lehrt uns, zu ihm zurückzukehren, über die Ereignisse des Lebens nachzudenken, in denen der Auferstandene uns noch immer besucht und ruft“. Der Papst sprach vom Magnificat als einem geistlichen Programm für Kirche und Welt: "Hüten wir uns vor jeder Instrumentalisierung des Glaubens, die Gefahr läuft, diejenigen, die anders sind - oft die Armen - zu Feinden zu machen, zu 'Aussätzigen', die es zu meiden und abzulehnen gilt". Die marianische Spiritualität "hilft uns, die Hochmütigen zu sehen, die im Herzen zerstreut wurden, die Mächtigen vom Thron gestürzt, die Reichen, die leer ausgehen. Sie verpflichtet uns, die Hungernden mit Gaben zu beschenken, die Niedrigen zu erheben“.

In dieser Perspektive verband Leo XIV. die marianische Frömmigkeit mit der sozialen und missionarischen Dimension des Glaubens: „Sein Reich kommt, indem es uns miteinbezieht, genauso wie er Maria um ihr ‚Ja‘ gebeten hat - ein Ja, das einmal ausgesprochen, aber Tag für Tag erneuert wird“. Mit deutlichen Worten warnte der Papst vor einer rein äußerlichen Religiosität „Hüten wir uns vor einem Aufstieg zum Tempel, der uns nicht in die Nachfolge Jesu führt. Es gibt Formen der Verehrung, die uns nicht mit anderen verbinden und unser Herz taub werden lassen“. Die echte Marienverehrung, so Leo XIV., führe „nicht in die Innerlichkeit ohne Barmherzigkeit, sondern in die Begegnung mit den Armen, den Verwundeten, den Sündern“. Sie mache die „Zärtlichkeit und Mütterlichkeit Gottes“ gegenwärtig. Hier zitierte er aus Evangelii gaudium 288: „Denn jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, glauben wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und der Liebe. An ihr sehen wir, dass die Demut und die Zärtlichkeit nicht Tugenden der Schwachen, sondern der Starken sind“.

Zum Abschluss seiner Predigt rief Leo XIV. dazu auf, die Volksfrömmigkeit und die marianische Spiritualität als Quelle einer inneren und gesellschaftlichen Erneuerung zu bewahren: „Bewahren wir in dieser Welt, die nach Gerechtigkeit und Frieden sucht, die christliche Spiritualität, die mit jenen Ereignissen und Orten verbunden ist, die, von Gott gesegnet, das Antlitz der Erde für immer verändert haben“. Diese Frömmigkeit dürfe nicht in Nostalgie erstarren, sondern müsse „zu einem Anstoß für Erneuerung und Veränderung werden, wie es das Heilige Jahr verlangt: eine Zeit der Umkehr und der Wiedergutmachung, des Umdenkens und der Befreiung“. Am Ende richtete der Papst seinen Blick auf die Gottesmutter: „Die allerseligste Jungfrau Maria, unsere Hoffnung, möge für uns Fürsprache einlegen und uns immer wieder zu Jesus, dem gekreuzigten Herrn, hinführen. In ihm ist Heil für alle“.

Leo XIV. hat in dieser Predigt das Herz des christlichen Lebens neu geöffnet: „Denke an Jesus Christus“ - das ist die Mitte aller Spiritualität, auch der marianischen. Maria ist nicht Ziel, sondern Weg. Sie führt uns, wie der Papst sagte, „in die Einfachheit des Evangeliums, in die Treue Gottes zu sich selbst“. Ihre Zärtlichkeit wird so zur Revolution der Liebe, die die Welt verwandelt.

Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

Stefan Fleischer vor 19 Stunden: Hier scheint nun etwas auf,

was mir in Dilexi te ein wenig gefehlt hat. Wenn unser Einsatz für unsere Nächsten und eine besser Welt christlich sein will, so muss er auf Gott ausgerichtet sein, als der Auftrag unseres Herrn an uns verstanden werden. Sein Kreuz dürfen wir dabei nie aus den Augen verlieren. Denn «ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.» (Mt 1,21) «Ja, er wird Israel erlösen / von all seinen Sünden.» (Ps 130,8) Wo nämlich die Welt sich aus ihren Sünden erlösen lässt, da sind die logische Folge bessere Menschen, und bessere Menschen schaffen sozusagen automatisch eine bessere Welt.

Um selbst Kommentare verfassen zu können nützen sie bitte die Desktop-Version.

© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz