Aktuelles | Chronik | Deutschland | Österreich | Schweiz | Kommentar | Interview | Weltkirche | Prolife | Familie | Jugend | Spirituelles | Kultur | Buchtipp

vor 35 Stunden in Chronik, 6 Lesermeinungen

Artikel versenden | Tippfehler melden

„Allen heutigen Reformversuchen sei gesagt: Persönliche Selbstlosigkeit und Heiligkeit bleiben das entscheidende Kriterium jeder ernsthaften und realistischen Erneuerung in Kirche und Gesellschaft.“ Von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer

Wittenberg (kath.net) 1. Worum geht es am 31. Oktober? – „Reform“ ja, „Reformation“ nicht notwendig

Der Reformationstag lädt in Deutschland jedes Jahr zu einer doppelten Unterscheidung ein: Reform ist eine bleibende Aufgabe der Kirche – Reformation als kirchentrennender Prozess, ein historisches Faktum, aber kein theologisches Ideal.

Reform meint den inneren Weg der Kirche zur fortwährenden Läuterung und Orientierung an Schrift und Ursprung (ecclesia semper reformanda). Reformation bezeichnet dagegen, bei aller geistlichen Ernsthaftigkeit, auch jene Kette von tragischen Ereignissen der Frühen Neuzeit, die zur Verfestigung konfessioneller Grenzen, zu Spaltung, Leid und Tod führte. Wer heute der Reformation gedenkt, bzw. nach Reformen sucht, darf daher nicht romantisieren, sondern muss fragen: „Wie gelingt Reform ohne Spaltung?“¹

Ein klassisches Beispiel für Reform innerhalb der Kirche ist Franziskus von Assisi († 1226): kein Systemkritiker, sondern ein Mann radikaler Evangeliums-Orientierung in Armut, Brüderlichkeit und missionarischer Demut. Franziskus veränderte das Antlitz der Kirche nachhaltig – ohne eine neue Konfession zu stiften und ohne sich politisch vereinnahmen zu lassen. Sein Weg erinnert daran, dass Heiligkeit im eigenen Lebensstil die eigentlich überzeugende Reformkraft ist.²

2. Vom Reformwillen des Spätmittelalters – Humanismus, Klosterbewegungen und geistliche Erneuerung

Die Reformation des 16. Jahrhunderts fiel nicht vom Himmel. Bereits das 15. Jahrhundert war eine Epoche intensiver Reformimpulse: Humanismus (ad fontes), Devotio moderna, Observanz- und Klostererneuerungen sowie universitäre Aufbrüche.³

Diese Bewegungen suchten keine Spaltung, sondern die Erneuerung aus den Quellen des Glaubens – sie bereiteten die geistige Atmosphäre vor, in der Luthers geistiges Schaffen möglich wurde:

- Humanismus: Rückgriff auf Bibelsprachen, Kirchenväter und Quellenstudium.⁴ Nach neueren bibliographischen Zählungen existierten z.B. zwischen 1466 und 1522 (also vor Luthers Septembertestament) bereits 14 vollständige oberdeutsche Bibeldrucke, 4 niederdeutsche Vollbibeln, zahlreiche Teilausgaben (Psalter, Evangelien, Episteln, Perikopen, Erbauungsschriften).

- Devotio moderna: eine von Geert Groote († 1384) und Thomas von Kempen († 1471) getragene Bewegung der inneren Frömmigkeit, die Schriftmeditation, Gebet und persönliches Gewissen, auf das sich dann Luther berufen wird, in den Mittelpunkt stellte.⁵

- Klösterliche Reformen: die Bursfelder Kongregation (1439), die Melker Reform (1418) und weitere Observanzbewegungen führten zurück zur Einfachheit der Benediktsregel, zur Stabilität des Gebetslebens und zu einer neuen Wertschätzung von Bildung.⁶

- Windesheimer Kongregation: Zusammenschluss der Augustiner-Chorherren von 1395, die Schriftstudium, Schulbildung und Seelsorge verbanden.⁷

Das 15. Jahrhundert erscheint damit als Zeitalter der Selbstreinigung der Kirche – eine innere Reform vor der Reformation.

3. Martin Luther – Vom Mönch zum Reformator und die Tragik der Abhängigkeit

3.1 Leben und Werk

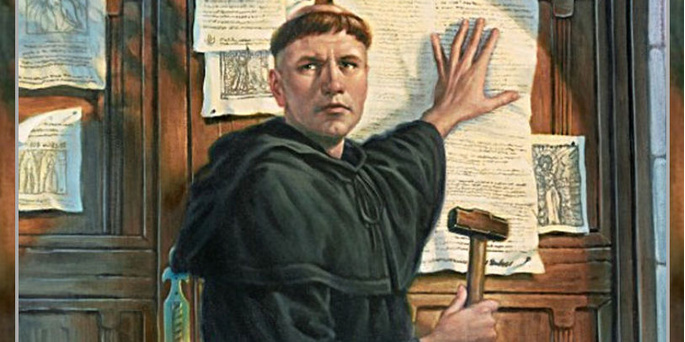

Martin Luther (1483–1546) wurde in Eisleben geboren, trat 1505 nach dem Gewitter von Stotternheim in den Augustinerorden ein und wurde 1512 Doctor theologiae in Wittenberg.⁸

Die Romreise (1511/12) konfrontierte ihn mit Heiligkeit und Verweltlichung zugleich.⁹ Er war fasziniert und irritiert zugleich. Zwischen 1513 und 1517 reifte in seinen Vorlesungen das neue Verständnis der „Rechtfertigung allein aus Gnade und Glauben“.¹⁰ Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte er seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel; 1520 folgten die drei großen Reformationsschriften (An den christlichen Adel, Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, Von der Freiheit eines Christenmenschen).¹¹ Vor dem Reichstag zu Worms (1521) bekannte er: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“¹²

3.2 Fürstenbindung und politisches Dilemma

Luther verdankte sein Überleben wahrscheinlich dem Schutz Friedrichs des Weisen, doch aus dem Ideal der Gewissensfreiheit wurde rasch die Abhängigkeit von der Obrigkeit. Der Fürst wurde zum „Notbischof“.¹³ So verfestigte sich das reformatorische Ideal innerer Freiheit in einer „landesherrlichen Kirchenordnung“ – eine Struktur, die eine abhängige Stabilität schuf, die aber auch den kirchlichen Pluralismus förderte.¹⁴

3.3 Der Bauernkrieg (1524–1526)

Die „Zwölf Artikel der Bauern“ forderten Gerechtigkeit im Geist des Evangeliums.¹⁵ Luther mahnte zunächst zum Frieden, wandte sich dann vehement gegen die Aufständischen.¹⁶

Damit wurde er für die Fürsten zum Garanten ihrer politischen Ordnung, für viele Bauern jedoch zum Symbol des Verrats. Der Bauernkrieg offenbarte die Grenze zwischen religiöser Erneuerung und sozialer Revolution.¹⁷

3.4 Vom Augsburger Religionsfrieden zum Dreißigjährigen Krieg

Der Augsburger Religionsfrieden (1555) brachte zunächst Ruhe durch das Prinzip „cuius regio, eius religio“, nicht durch Einheit.¹⁸ Die Konfessionalisierung Europas führte zur Verhärtung des Gegensatzes und kulminierte im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648), der religiös begann und leidvoll-politisch endete.¹⁹ Der Westfälische Friede (1648) brachte zwar Parität und völkerrechtliche Ordnung, doch keine kirchliche Versöhnung.²⁰ Europa lernte Frieden durch Recht – aber verlor dabei die Einheit des Glaubens.²¹

4. Erasmus, Hadrian VI. und die monastischen Reformbewegungen – Reform ohne Spaltung

In der Zeit des ausbrechenden Reformationsgeschehens begegnen Gestalten, die einen anderen Weg als den der Spaltung suchten: Erasmus von Rotterdam, Papst Hadrian VI., die monastischen Reformbewegungen und evangelischerseits Philipp Melanchthon. Sie alle verband die Überzeugung, dass Wahrheit und Einheit keine Gegensätze, sondern zwei komplementäre Ausdrucksformen kirchlicher Erneuerung sind. In einer Epoche scharfer Polarisierung verkörperten sie den Versuch, das Evangelium durch Bildung, Buße und geistliche Tiefe zu erneuern, ohne den Leibrock Christi, die Kirche zu zerreißen.

4.1 Erasmus von Rotterdam – Bildung, Evangelium und Mäßigung

Desiderius Erasmus von Rotterdam († 1536) war einer der entschiedensten Vertreter eines Reformgedankens, der die innere Umkehr über die äußere Umgestaltung stellte. Er sah die Wurzel der kirchlichen Krise weniger im Dogma als in der Unbildung und moralischen Rohheit der Herzen. Sein Programm einer pietas instructa litteris – einer durch Wissen und Gewissen gebildeten Frömmigkeit – zielte auf die Wiedergewinnung eines gebildeten, verantwortlichen Christentums.²²

Erasmus war zugleich Theologe und Humanist, einer der Wegbereiter der historisch-kritischen Bibelarbeit. Mit seinem bahnbrechenden Werk Novum Instrumentum omne (1516 und weitere Auflagen), der ersten griechisch-lateinischen Ausgabe des Neuen Testaments, öffnete er den Zugang zu den Quellen (ad fontes) und bereitete den Weg für eine reformorientierte Rückkehr zum Evangelium.²³

In seiner Haltung verband sich Treue und Kritik: Er war Priester der römischen Kirche, ohne sich ihrer Missstände zu verschließen. Sein Ziel war Reform ohne Revolution, Erneuerung ohne Zerstörung. Erasmus’ Stil war nicht der Angriff, sondern die Ironie der Liebe. Obwohl er manche Anliegen der Reformatoren, vor allem in moralischer Hinsicht, teilte, blieb er der Kirche in Treue verbunden. Als sich die Bewegung um Luther zunehmend radikalisierte, trennte ihn das theologische Grundverständnis. Den entscheidenden Wendepunkt markiert sein Traktat De libero arbitrio (1524), der in bewusster Absetzung von Luthers De servo arbitrio (1525) die Freiheit und Verantwortung des Menschen verteidigt. Damit stand Erasmus im Kern der katholischen Gnadenlehre und wurde zugleich zu einer Stimme der Versöhnung inmitten konfessioneller Zuspitzung.

Seine Überzeugung lautete: Reform geschieht durch Bildung, Mäßigung und Liebe. „Christus will Herzen, nicht Streitreden; Liebe, nicht Verfluchung.“ So wurde Erasmus – trotz zwischenzeitlicher Isolation – zu einem geistigen Vorläufer späterer ökumenischer Bemühungen und zu einem bleibenden Zeugen eines Humanismus, der den Glauben läutert, nicht zerstört.

4.2 Hadrian VI. – Selbstkritik und Buße der Kirche

Lebensweg und geistige Prägung

Hadrian Florensz (1459–1523), der einzige niederländische Papst der Geschichte, entstammte einfachen Verhältnissen in Utrecht. Nach einem Theologiestudium an der Universität Löwen wurde er dort Professor, später Rektor und Kanzler. Seine Frömmigkeit war von der Devotio moderna geprägt, die in den Niederlanden und im Rheinland eine Reformbewegung innerer Frömmigkeit und moralischer Strenge hervorgebracht hatte.³²

Hadrian war ein Mann des Gewissens, kein Theoretiker. Als Erzieher des jungen Karl von Burgund, des späteren Kaisers Karl V., gewann er tiefes Vertrauen. 1516 wurde er zum Bischof von Tortosa, dann zum Kardinal und Großinquisitor in Spanien ernannt, eine ungewöhnliche Laufbahn, die ihn mit den theologischen und administrativen Problemen seiner Zeit vertraut machte. Als er 1522 auf den Stuhl Petri gewählt wurde, übernahm er eine von Missständen und politischen Spannungen zerrissene Kirche.³³

Die Nürnberger Instruktion (1523) – Bekenntnis zur Schuld

Eines der bemerkenswertesten Dokumente frühneuzeitlicher Kirchengeschichte ist die Instruktion Hadrians VI. an den Nuntius Francesco Chieregati vom 3. Januar 1523, die auf dem Reichstag zu Nürnberg verlesen wurde. Darin bekannte der Papst: „Wir bekennen offen, dass Gott diese Drangsale über seine Kirche zugelassen hat wegen der Sünden der Menschen, besonders der Priester und Prälaten. Der Herr, der sein Gericht am Hause Gottes beginnt, hat das Übel nicht nur im Volk, sondern auch im Haupt gefunden. Es ist kein Wunder, dass die Krankheit vom Haupt in die Glieder überging, vom Papst auf die Prälaten und vom Klerus auf das Volk. Darum müssen wir alle uns prüfen, wie wir Gottes Zorn besänftigen und sein Erbarmen erlangen können. Wir wollen selbst beginnen und alles daransetzen, dass die Kurie, die Ursache so vieler Übel, gereinigt werde.“³⁴

Diese Worte stellen eine beispiellose Selbstanklage des höchsten Kirchenamtes dar. Zum ersten Mal bekannte ein Papst öffentlich institutionelles Versagen. Der Reichstag reagierte mit Erstaunen, die Kurie mit Unbehagen – doch der geistliche Impuls war gesetzt: wahre Reform beginnt am Haupt.³⁵

Die Nürnberger Instruktion war kein politisches Manöver, sondern ein geistlicher Weckruf. Hadrian deutete die Kirchenkrise als göttliche Züchtigung wegen unterlassener Heiligkeit und rief zu Buße auf.³⁶ Erasmus sah in diesem Akt ein Hoffnungszeichen: Die Kirche begann, sich selbst zu prüfen, nicht ihre Gegner zu verdammen. Für die Kurie freilich war diese Haltung irritierend, da sie das gewohnte Selbstverständnis institutioneller Unantastbarkeit in Frage stellte.

4.3 Hadrians Reformprogramm – Vision und Grenzen

Hadrian VI. versuchte trotz seiner kurzen Regierungszeit, konkrete Maßnahmen einzuleiten:

- Kurienreform: Bekämpfung von Ämterkauf, Nepotismus und Finanzmissbrauch durch neu eingesetzte Kommissionen.

- Klerusdisziplin: Einführung der Residenzpflicht und Förderung moralisch vorbildlicher Lebensführung unter Bischöfen.

- Bildungsreform: Unterstützung humanistischer Studien zur geistigen Erneuerung des Klerus.

- Friedenspolitik: Vermittlung zwischen den christlichen Mächten angesichts der Türkengefahr.³⁷

Doch diese Reformen stießen auf massiven Widerstand. Das Kardinalskollegium wehrte sich gegen Sparmaßnahmen, viele Kurialen fühlten sich gedemütigt, und die politischen Verwicklungen und Auseinandersetzungen Europas verhinderten jede langfristige Umsetzung,³⁸ dennoch bedeutete Hadrians Ansatz einen Wendepunkt: Er verlagerte den Schwerpunkt kirchlicher Reform von der äußeren Abwehr zur inneren Selbstprüfung, eine Haltung, die später zum Grundton der katholischen Reform werden sollte.

4.4 Von Hadrian VI. zum Konzil von Trient

Nach Hadrians Tod (1523) setzte sein Nachfolger Clemens VII. zunächst wieder auf politische Machtbalance. Doch unter Papst Paul III. (1534–1549) wurde der Gedanke einer moralisch-geistlichen Reform erneut aufgegriffen. 1537 erarbeitete eine Kommission reformgesinnter Kardinäle, darunter Gasparo Contarini, Giovanni Pietro Carafa (später Paul IV.) und Reginald Pole – das Consilium de emendanda Ecclesia,³⁹ das direkt an Hadrians Nürnberger Instruktion anschloss. Es forderte die Rückkehr zu Armut, Buße und Amtsverantwortung.

Das Konzil von Trient (1545–1563) nahm diese Impulse auf und institutionalisierte sie:

- Reform des Bischofsamtes, - Einführung von Priesterseminaren, - Präzisierung der Eucharistielehre, - liturgische Erneuerung. Damit setzte die Kirche Hadrians Programm um, – verspätet, aber nachhaltig.⁴⁰

4.5 Klösterliche Reformbewegungen – geistliche Schulen der Einheit

Während Erasmus die Feder und Hadrian die Amtsgewalt gebrauchte, blieben die Klöster das stille Rückgrat der Erneuerung. Ihre Reformen zielten nicht auf Bruch, sondern auf Rückkehr zur Quelle:

Die Bursfelder Kongregation (1439) suchte Erneuerung durch strikte Befolgung der Benediktsregel, gemeinsames Chorgebet und Einfachheit des Lebens.²⁶ Die Melker Reform (ab 1418) verband Regelstrenge mit humanistischer Bildung und prägte das gesamte mitteleuropäische Mönchtum.²⁷ Die Bewegung von Windesheim und die Devotio moderna entwickelten eine Spiritualität der Innerlichkeit, Meditation und Christusnachfolge, die den späteren Reformgeist entscheidend beeinflusste.²⁸ In Spanien führten Teresa von Ávila und Johannes vom Kreuz den Karmel zu seiner kontemplativen Ursprungsform zurück.²⁹ Die tridentinischen Orden – Jesuiten, Theatiner, Kapuziner und Ursulinen verkörperten die Synthese von Bildung, Armut und missionarischer Dynamik.³⁰

Diese Bewegungen zeigen exemplarisch, dass kirchliche Reform ohne Spaltung möglich ist: Sie führten zu innerer Vertiefung, nicht zur äußeren Trennung. In ihnen wurde sichtbar, was Erasmus forderte – Reform durch Heiligkeit, nicht durch Bruch.

4.6 Philipp Melanchthon – der Besänftiger und Systematisierer

Unter den Reformatoren war Philipp Melanchthon (1497–1560) die Stimme der Vernunft. Als Freund des Erasmus und Schüler des Humanismus verlieh er der Wittenberger Reformation Maß, Struktur und Sprache. Mit seinen Loci communes (1521) schuf er die erste protestantische Dogmatik, und die Confessio Augustana (1530) entwarf er als Bekenntnis des Ausgleichs, nicht der Abgrenzung.³¹ Melanchthon suchte die Wahrheit in Milde: „Wo der Streit um Worte den Glauben tötet, verliert das Evangelium sein Licht.“

In seiner Haltung verband sich das Ethos des Erasmus mit der Frömmigkeit der Devotio moderna und dem Geist monastischer Disziplin. Er steht damit für eine Theologie der Vermittlung – leidenschaftlich in der Wahrheit, aber ohne den Geist der Liebe zu verlieren. Seine Person ist ein bleibendes Beispiel für die Möglichkeit, Dogmatik und Dialog, Wissenschaft und Demut zu verbinden.

4.7 Hadrian VI. und Erasmus – Humanismus in der Hierarchie

Hadrian VI. war kein Gegner, sondern ein Schüler und Vertreter des christlichen Humanismus. Seine Freundschaft mit Erasmus belegt, dass die humanistische Bildungsbewegung nicht außerhalb, sondern innerhalb der Kirche wirksam war.⁴¹ Beide Männer teilten die Überzeugung, dass wahre Erneuerung aus Bildung, Gewissen und innerer Lauterkeit hervorgeht – nicht aus Machtverschiebungen. Ihre geistige Übereinstimmung lag im Verständnis der Kirche als ecclesia semper reformanda, als Gemeinschaft, die sich immer wieder der Prüfung am Evangelium zu stellen hat.⁴²

Hadrian konnte dieses Ideal in seiner kurzen Amtszeit nicht verwirklichen, doch er hinterließ das Beispiel eines Papstes, der Wissen und Demut, Autorität und Buße verband. In ihm vereinte sich die moralische Strenge der Devotio moderna mit der geistigen Weite des Humanismus – die eigentliche Antwort auf die Krise der Kirche im 16. Jahrhundert.

4.8 Reform als Selbstprüfung der Kirche

Hadrian VI. steht an der Schwelle zwischen mittelalterlichem Papsttum und frühneuzeitlicher Selbstreflexion. Er war kein Dogmenpolitiker, sondern ein Gewissensreformer. Seine Nürnberger Instruktion bleibt ein einzigartiges Dokument kirchlicher Demut: Nicht die Feinde, sondern die eigenen Sünden zerstören die Kirche.⁴³ Er verkörpert den „Humanismus der Demut“ – wissenschaftliche Klarheit, Frömmigkeit und Selbstkritik im Dienst des Leibes Christi. So führt Hadrian den Faden des Erasmus fort und bereitet den Boden für Trient. Sein Vermächtnis lautet: Reform ist keine Gegnerschaft, sondern Buße – nicht Rückzug, sondern Heilung.

5. Was feiern – und wie begehen wir den Reformationstag?

Der 31. Oktober ist kein Triumphfest, sondern ein Tag der Widerspruchs- und Selbstprüfung.

- Dank: Für die Wiederentdeckung des Evangeliums als Gnade.³²

- Schuldbekenntnis: die Verwundungen der Spaltung.³³

- Ökumenische Verantwortung: Rechtfertigung, Christus-Zentrierung und Schriftfrömmigkeit als gemeinsames Erbe.³⁴

- Reformplanungen für heute: Nicht kirchenpolitischer und medienwirksamer Aktivismus, sondern Gebet; nicht Ideologie, sondern Bildung; nicht Selbstbehauptung, sondern Dienst.³⁵

- Politische Nüchternheit: Kirche braucht Schutz, darf aber nie zu einem Werkzeug der politischen oder nationalen Macht werden.³⁶

6. Prüfstein einer kirchlichen Reform

Der hl. Franziskus in seiner Zeit zeigte, dass Reform nur gelingt, wenn Gestalt und Botschaft übereinstimmen. Armut, Einfachheit und Liebe machen das Evangelium sichtbar.³⁷ Es hat zurzeit der Reformation in der Kirche nicht nur Missstände gegeben, sondern auch Reformbewegungen. Luther, ein Kind seiner Zeit, ging einen anderen Weg. Die dadurch entstandene Reformation jedoch wurde zu einem kirchen- und weltpolitisch tragischen Geschehen für alle Seiten. Allen heutigen Reformversuchen sei gesagt: Persönliche Selbstlosigkeit und Heiligkeit bleiben das entscheidende Kriterium jeder ernsthaften und realistischen Erneuerung in Kirche und Gesellschaft.³⁸

Der Reformationstag erinnert uns: Luther steht in Worms für das Gewissen „unter dem Wort“; Erasmus mahnt zur Milde; Hadrian ruft zur Buße; Melanchthon sucht den Ausgleich; Der hl. Franziskus lebt die selbstlose Liebe. Reformationstag heißt, diese Stimmen zusammenzuhören – nicht gegeneinander. Reform ist kein Ereignis, sondern ein Habitus: Christus als Mitte, Freiheit im Dienst, Wort und Bildung, Selbstkritik und Einheit. Denn: „Wenn das Wort weicht, bleibt nur das Schwert“ – und wo das Wort bleibt, wird Friede möglich.³⁹

Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer ist der Gründungsrektor des Collegium Orientale in Eichstätt. Er ist Theologe mit Schwerpunkt auf ökumenischer Theologie, ostkirchlicher Ekklesiologie und ostkirchlicher Liturgiewissenschaft. Er studierte in Eichstätt, Jerusalem und Rom, war in verschiedenen Dialogkommissionen tätig. Er veröffentlicht zu Fragen der Ökumene, des Frühen Mönchtums, der Liturgie der Ostkirchen und der ostkirchlichen Spiritualität. Weitere kath.net-Beiträge von ihm: siehe Link.

Endnoten

1. Vgl. Kasper, Walter, Einheit in der Verschiedenheit. Kirche als Sakrament der Einheit, Freiburg i. Br. 2001, 119 f.

2. LThK³, Bd. 4, Sp. 345–354, Art. „Franziskus von Assisi“; vgl. Moorman, John, A History of the Franciscan Order, Oxford 1968.

3. RAC X, Sp. 1128–1140, Art. „Humanismus“; LThK³, Art. „Devotio moderna“.

4. Trinkaus, Charles, In Our Image and Likeness: Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought, Chicago 1970.

5. Thomas von Kempen, De imitatione Christi, hrsg. v. J. Sommerfeldt, Turnhout 2011 (CCCM 271).

6. LThK³, Bd. 8, Sp. 858–872, Art. „Reformbewegungen, klösterliche“; TRE 28, Art. „Monastische Reformbewegungen“ (G. Müller).

7. RGG⁴, Bd. 8, Sp. 210–212, Art. „Windesheim“.

8. NDB 15 (1987), 549–551, Art. „Luther, Martin“.

9. Schneider, H., „Luthers Reise nach Rom neu datiert“, ZKG 121 (2010), 23–45.

10. WA 3, 1–156 (Lectura in Psalmos); WA 56, 157–350 (Römerbriefvorlesung 1515/16).

11. WA 6, 81–196 („An den christlichen Adel“ u. a.).

12. WA 7, 49 f. (Wormser Reichstagsverhör 1521).

13. WA 12, 319 (Vom Notbischof, 1525).

14. LThK³, Art. „Landeskirche“.

15. RGG⁴, Art. „Bauernkrieg“.

16. WA 18, 357–362 (Wider die räuberischen und mörderischen Haufen der Bauern, 1525).

17. Schilling, Heinz, Konfessionalisierung und Staatsbildung, München 1988.

18. RGG⁴, Art. „Augsburger Religionsfrieden“.

19. Oestreich, Gerhard, Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, Köln 1969.

20. Parker, Geoffrey, The Thirty Years’ War, London 1984.

21. LThK³, Art. „Westfälischer Friede“.

22. Erasmus von Rotterdam, Enchiridion militis christiani (1503).

23. Ders., Novum Instrumentum omne (1516). 1519 erschien eine zweite, verbesserte Auflage (nun unter dem Titel Novum Testamentum omne), gefolgt von weiteren Ausgaben 1522, 1527 und 1535. Diese fünf Ausgaben bildeten die Grundlage der späteren sogenannten Textus Receptus, der bis in die Neuzeit maßgeblichen gedruckten Fassung des griechischen Neuen Testaments (vgl. Elzevir-Ausgabe 1633). Martin Luther benutzte für seine deutsche Übersetzung (NT 1522) die zweite Erasmus-Ausgabe (1519). Auch William Tyndale und die Übersetzer der englischen King James Bible (1611) stützten sich auf Erasmus’ Text.

24. LThK³, Art. „Erasmus von Rotterdam“; NDB 4 (1959), 579–583.

25. Erasmus, De libero arbitrio (1524); Luther, De servo arbitrio (1525).

26. Bihl, M., Geschichte der Bursfelder Kongregation, Münster 1929.

27. „Melker Reform und Humanismus“, Benediktinische Monatsschrift 21 (1945), 97–122.

28. RGG⁴, Art. „Windesheim“.

29. LThK³, Art. „Teresa von Ávila“; „Johannes vom Kreuz“.

30. LThK³, Art. „Jesuiten“; „Kapuziner“; „Theatiner“; vgl. O’Malley, John W., The First Jesuits, Cambridge 1993.

31. Melanchthon, Philipp, Loci communes theologici (1521); Confessio Augustana (1530).

32. LThK³, Art. „Devotio moderna“.

33. RAC X, Sp. 1128–1140, Art. „Humanismus“.

34. Instruktion Hadrians VI. an F. Chieregati, 3. Jan. 1523 (Nürnberg); abgedruckt in: Denzinger-Hünermann Nr. 1440 f.

35. O’Malley, John W., Trent and All That. Renaming Catholicism in the Early Modern Era, Cambridge 2000.

36. Kasper, Walter, Einheit in der Verschiedenheit, Freiburg 2001, 122 f.

37. Consilium de emendanda Ecclesia (1537), in: Mansi XXXII, 529–546.

38. RGG⁴, Art. „Papst Hadrian VI. “.

39. WA 30 III, 123.

Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

SalvatoreMio vor 2 Stunden: Ecclesia sempre reformanda

@Tschuschke: ja, man sollte vorsichtig sein mit dem Ausdruck! Schließlich ist Christus das Haupt der Kirche und braucht keine Reform. @pikkuveli: ich denke, Reform muss mit Missbrauch nichts zu tun haben.

pikkuveli vor 33 Stunden: Erneuerung?

@ P. Tschuschke: Mißbrauch ist leider immer möglich. (Prof. Susanne Hausammann kannte ich persönlich und schätze sie überaus!) -

Ich empfinde den Artikel als sehr hilfreich, auch wenn der eine oder andere etwas vermissen mag oder auch anders sieht - so ist es halt immer. Er stellt die Reformation in den Kontext der Zeit in Europa. Das ist entlastend. Luther, der sich selbst wahrlich keine Heiligkeit zuschreibt, war einer der Handelnden. Ganz einfach. Und auch sein Ziel war nicht eine neue Kirche, sondern quasi die "Beichte" der Kirche - mit Umkehr resp. Abwendung von Dingen, die gegen Gottes Willen sind.

Schillerlocke vor 33 Stunden: Besten Dank

für diese hoch informative Zusammenfassung. Ich finde auch die Gliederung sehr gelungen.

Tschuschke vor 34 Stunden: Ecclesia semper reformanda?

„Die Kirche ist eine immer zu reformierende“. Ich verwende mit Bedacht dieses Schlagwort nicht, wie es der Vater Thiermeyer tut. Es ist ein vergifteter Brocken. Meistens wird es von Menschen gebraucht, die eine bloß äußere Veränderung der Kirche wollen, Veränderung der Sturkturen, „Abschneiden alter Zöpfe“. Susanna Hausammann, eine vom Protestantismus zur Orthodoxie gewechselte Theologin, hat einmal geschrieben: „Das reformatorische Prinzip der "ecclesia semper reformanda" ... hat die protestantischen Kirchen in eine Armut an Spiritualität hineingeführt, der die Orthodoxie nicht nachzustreben braucht.“

Wolfgang Tschuschke, Pfr.i.R.

Fink vor 34 Stunden: Die "Rechtfertigungslehre" kommt mir in diesem ansonsten hervorragenden

Artikel zu kurz. "Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?"- das hat Luther (und die Menschen seiner Zeit) stark umgetrieben. Ich übersetze es mit "Wie kann ich mit Gewissheit in den Himmel kommen?". Nach katholischer Lehre (und nach den Evangelien) kann es für uns keine "Heilsgewissheit" geben (nur- im positiven Fall- eine vertrauensvolle "Heilszuversicht"). Luther wollte da endlich Klarheit! Welche Bedingungen muss ich erfüllen, dass ich mir sicher sein kann, in den Himmel zu kommen? Mit "seiner" Rechtfertigungslehre wollte er diese Frage beantworten.

Der Link zeigt das Problem mit den guten Werken vor 500 Jahren...

de.wikipedia.org/wiki/Fuggerei

kleingläubiger vor 35 Stunden:

Meiner bescheidenen Meinung nach ist Luther eine Person, der jegliche Eigenschaften der Heiligkeit fehlten. Das zeigt sich mir in manch zotiger Anekdote, im verweltlichten Leben, dem Andienen an die Mächtigen, die sich im Zuge der Reformation an Kirchenbesitz bereichert haben. All das ist für mich der krasse Gegensatz zu Bescheidenheit, Demut und letztendlich Heiligkeit.

Um selbst Kommentare verfassen zu können nützen sie bitte die Desktop-Version.

© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz